|

|

|

|

ソフィアート・ガーデン物語 >>前の物語へ >>次の物語へ

■第84話 「十牛図 (長文につき注意・・・)」 2012年9月21日 超番外編(その1)

人は、国家における侵略や戦争など政治的な力だけでなく、思想や宗教、経済や学術などの分野でさまざまな関係(対立だけでなく共同、対話)をもちつつ歴史を刻んできました。

人は、国家における侵略や戦争など政治的な力だけでなく、思想や宗教、経済や学術などの分野でさまざまな関係(対立だけでなく共同、対話)をもちつつ歴史を刻んできました。

私たちは、その歴史を次世代につなげていく大切な役割を担っています。人は国家の一員ではありますが、同時に、何者にもおかされない尊厳をもつ個でもあります。その時々の政治に翻弄されない基軸を一人ひとりがもたなければ、おかしなことになってしまいます。

今も昔も時代のまっただ中においては、先が見えません。しかし、そのようなとき、先人の知恵は国を超え時代を超えて、不安を乗り越える力を与えてくれます。激動の時代にどう考え、どう生きるか、そして何を選択するか。

雑音のような情報は役に立ちません。そんなものに一喜一憂したり惑わされるよりも、私の場合は、むしろ一切の情報を断って、古典や思想、哲学を学び直すほうが、フィルターのかかった時事の意見をメディアなどで聞かされるより健康的です。

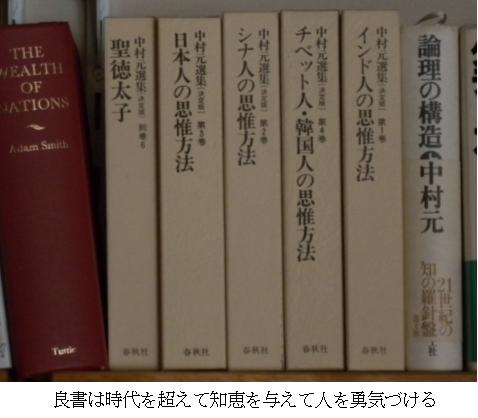

ここは原点に戻って、東洋の知恵の宝庫である『論語』や、中村元選集の 『日本人の思惟方法』 『シナ人の思惟方法』などをあらためて読み直してみます。 そしてインドを源泉とし、日本と中国を結ぶ思想でもあり宗教でもある「禅」についても学び直してみようと思います。

ここは原点に戻って、東洋の知恵の宝庫である『論語』や、中村元選集の 『日本人の思惟方法』 『シナ人の思惟方法』などをあらためて読み直してみます。 そしてインドを源泉とし、日本と中国を結ぶ思想でもあり宗教でもある「禅」についても学び直してみようと思います。

宗教は、国家や民族間の対立のきっかけになることもありますが、対話というものを通じてお互いにわかり合おうとする架け橋になることもあります。「禅」は昔からそのような役割を担う思想でもありました。「禅問答」のイメージから、禅が言葉を否定する思想のように思われがちですが、むしろ対話を重んじ、それも形や概念の上で踊るだけの言葉は許されず、生身の命がほどばしるようなやりとりを重んじています。

10年前に上智大学の田中裕教授(科学基礎論、現代英米哲学、西田幾多郎等日本の哲学)にご指導いただいたときに書いたレポートを読み直してみました。あくまでも私のメモ代りです。

>> 「十牛図」の第八図、第九図、第十図のもつ宗教的な意味について ※PDF331KB

次回からはまたソフィアート・ガーデンの話題に戻ります。

ソフィアート ・ ガーデン物語

有限会社ソフィアート 長野県軽井沢町長倉 2082-4

仏教とキリスト教 レポート

「十牛図」の第八図、第九図、第十図のもつ宗教的な意味について

2002年7月25日

1.はじめに

「十牛図」は禅におけるよく知られた十の絵である。その宗教的な意味合いについて述べるためには、まず禅についての理解を持たなければならないであろう。また、仏教とキリスト教、という講義のレポートである以上は、仏教だけでなく本来はキリスト教も視野に入れて考察することが求められる。この講義を聴講させていただいた理由のひとつは、宗教とは何かを考えたいからであり、私が知ったつもりになっているキリスト教や仏教とは、本当はどのようなものであるのか、そしてなぜ、人は宗教に向かうのか、宗教は人にとってどのような意味をもつものなのか、ということを考えたいからでもあった。そのため、この講義と並行して社会人向けの夜間神学講座を受講した。

キリスト論、キリスト教諸教派の比較、新約聖書概論を履修する中で、キリスト教やユダヤ教に関する書籍および聖書を読んだ。そして今回レポートをまとめるにあたって、いくつかの禅に関する鈴木大拙の著書、および仏教に関する書籍、経典を参考にした。こうした中で、禅とは何か、仏教とは何か、キリスト教とは何か、そして宗教とは何かという問いは私にとってますます深く大きく、答えの見えないものとなり、本や講義を通して得た理解を整理し分類するだけではその問いには到底答えられないように思える。

どうすればこの問いに自分なりに迫れるか。まず、テーマとなる「十牛図」は禅を背景としており、その理解においても禅的な姿勢が望ましいであろうと考えた。そして禅においては、自分の体験を一切のよりどころとして観念をことばにしていくことが求められるものと私は理解している。したがって本稿では、あえて資料の引用の形態をとらずに、私自身が「十牛図」と向き合い、私の理解を私のことばで述べていくことに徹したい。まずは、仏教、特に禅についての私の理解を述べ、次に私自身の中にある宗教や信仰へ向かう心について考察してみたい。その上で「十牛図」における宗教的な意味を考察していく。

2.仏教および禅について

禅は、仏教における一つの形態である。仏教においては、自分自身の救いと悟りを求めて修行を重ね、涅槃に入ることで、完結されるというあり方と、自分だけが涅槃にいることをよしとせず、悟りを得た菩薩が再び人々の間に交わり、救いをもたらすべくあり続け、その菩薩を人々が信仰することで救済されるというあり方がある。日本において前者は小乗仏教と呼ばれ、後者は大乗仏教と呼ばれる。しかし、こうした小乗仏教という呼び方そのものに、そのあり方への非難の姿勢を見て取れる。こうした、個人が涅槃へ至るための修行に完結することを良しとしない精神風土は、宗教における自力での救いということの否定にも関係してくるだろう。逆に、自力での修行の後に、他力による救いを見出す信仰のあり方もあるだろう。こうした仏教の形態は、もともとは一つの源泉から流れ出たものであっても、さまざまな文化的、時代的な背景を経て、多様な民族や国家において、現在でもなお変容を続けている。

ところで禅は、こうした大乗と小乗、または自力と他力といった分類のいずれにも、そのまま当てはまらないように思える。禅は、あくまで人が修行の中で個人の体験を足がかりにして自力で問いに答えていくようでありながら、自分にこだわるところにはその答えがない。かといって他力によって答えが示されるのでもない。さらに禅は大乗的であるよりはむしろ小乗的であるが、それ以前に、涅槃や救いを求めると言うこと自体がないように思える。禅は、大乗や小乗、自力や他力というあり方にこだわるより、むしろ、あくまで覚者としてのあり方を目指す古来の仏教とのつながりの文脈で理解するほうが私にとっては分かりやすい。

3.宗教や信仰へ向かう心

次に、私自身の中にある宗教や信仰へ向かう心について考察してみたい。私は特定の宗教への信仰を持たず、一神教のような意味での神は信じていない。一方で、全てに神のようなものが宿っているとも思っている。強いて言えば私を含めたあらゆるものに、大きな見えざる力を感じている。太陽や星を見上げてその永遠性を思い、大地や海の絶えざる創造の力に命の連鎖の不思議を見、経済関連の諸々なデータやチャートが示す法則性や秩序の不思議さに驚き、ちょっとした怪我をしてもすぐ治る自分の体のメカニズムに感心し、こうして息をしているだけでも実はとても驚くべきことなのだろうと考えている。その一方で、自分自身の力で何でも思い通りになると思いあがっていることも多いが、しかしだんだんと自分の力の及ばない世界を知るにつれて、大きな見えざる力に対する宗教的な心情が日々強くなっていくのも事実である。

宗教というものは、人をあるがままの姿よりも、一段と高め純化したあるべき姿に近づけるものだろうという漠然としたイメージを持っている。そうした意味で、宗教者や信仰に生きる人に対しての一種の憧れもある。一方で、たとえ人のあるべき姿というものがあったとしても、それが日常を離れたところでのみ可能であって、日常の中で学ばれ実行されるものでなければあまり意味をなさないようにも思う。一部の選ばれた人だけのものではなく、人であることのあたりまえの姿として、しかも生き生きとしたあり方でなければ、偽りがあるように思える。また、宗教における一部の原理主義のもつ厳格さや他を排斥する姿も、人としてのあるべき姿からは離れているようにも思う。もっと人としての自然なあり方、花や水に自然なあり方があるような、そのような意味での姿を求めたいという願いは私にも常にあり、それが私の宗教理解の基盤となっている。また、いずれにしても、何かを信じるということが、自分の中から疑いもなく生まれ出てくるのでなければ、誰かが言ったからという理由や、経典に書いてあるという根拠だけでは到底できないものだ、ということも私にとって宗教の意味を考えるのに重要なことである。

こうしたことを踏まえて、どのような宗教にしても、人がその宗教に向かおうとするのはなぜか、という問いを考えることは私にもできることである。生まれながらにして国家として、あるいは家庭としての宗教がすでにあった、という場合は、そのような問いは無意味かもしれないが、きっとそういう場合でも、物心ついて改めて自分の宗教の意味を問うこともあるであろう。人が宗教に向かうのは、人が生きる中で避けられない問いかけに気づき、その答えを求めるからではないか、と私は考える。もし、その問いは、人さまざまであろうが、この問いに気づいてしまった人はもはや、その答えを求めずにはいられない。そして、もしもその問いが自分ではどうしようもないほどに深遠で難しい問いであったとしたら、または答えのない問いであったとしたら、その人の悩みは深く、苦しいものであろう。こうした苦しみからの救いと安らぎを求める人の心は、宗教に向かうのではないか。

こうした問いの一つが「死」であろう。生きているものには確実に訪れる死は、あたりまえである一方で、全ての人を一度は苦しめるものではないだろうか。宗教が死についての何らかの受けとめ方を示していれば、人は未知の、しかし必ずやって来る死というものに苦しむことなく生きるためのあり方を知り、目指すことができるだろう。宗教において、永遠の命や、魂の不死などを教えたり、または永遠にあらゆる苦しみから救われるあり方を示していたりするのは、こうした死に怖れ向き合うためには不可欠なのかもしれない。しかし、一方で、死がない状態、すなわち永遠に生が続く、ということを怖れることもあるであろう。終わりがない、というのは考えようによっては、恐ろしいものである。死を救いとする考え方もあるだろう。いずれにしても、こうした問いの前では、人は無力であり、その答えを求めるときに、もっとも心が開かれ、謙虚になるのだろう。

4.「十牛図」における宗教的な意味とは何か

「十牛図」に向かうとき、私自身は、ある問いを「十牛図」から投げかけられる。それは、第七、第八図にある「忘」とは何か、という問いである。第一図から第六図では、人が牛を尋ね、その足跡を見て、格闘した後に牛を得、そうして牛とともに家に帰る。この「人」や「牛」とは何かという問いも持つことはできるが、ここではあえてその意味を固定せずに、多様な姿のままに捉えておきたい。「人」や「牛」の意味は、具体的にさまざまに思い描くことができる。そうすると、第一図から第六図までは、日常生活におけるさまざまなことに照らして、似たような光景をすぐに思い浮かべることができる。しかし、第七図のあたりから、少し日常の光景とは離れてくる。得て家につれかえった牛を、もはや人は忘れてしまう(忘牛存人)。これをいわゆる、釣った魚に餌はやらないとか、いったん手に入ったものは忘れてしまうという姿、すなわち所有欲を満たされた人が、次の対象へ次々と欲望を広げていくようなあり方と見るのは見当違いである。なぜなら、第八図の「人牛倶忘」においては、第七図と対をなすように、牛だけでなく、人までもが「倶忘」となるからである。むしろ、第七図における「忘牛」は、人と牛とが分かれていないようなあり方にも見える。しかし、第八図ではこれだけでは腑に落ちないものがある。なぜ、牛だけでなく人までもが「倶忘」とならなければならないのか。人が「忘」となるとは、一体どのようなあり方か。

そもそも「忘」とは何か。「忘」は「忘れる」または「忘れた」あるいは「忘れている」 「忘れていた」ということを含んでいる。さらに「忘れようとしている」ということも含むかもしれない。いずれにしても、「十牛図」における「忘」は、心の眼が人や牛の外にある、というあり方であるように思える。そしてここでは、心を意識と言い換ることができるのではないか。では、意識の眼が人や牛の外にあるあり方とは、どのような状態であろうか。人は思考や行動において、厳密な意味で意識がない状態でいることは少ないであろう。意識がないとすれば、それは熟睡しているか疾患などによる意識不明の状態にある時であろう。眼を覚ましている間は、常になんらかの意識が働いているといってよい。しかし、ここでこれから述べようとしている意識とは、こうした意味ではなく、「意識的に」とか「作為的に」のように表現されるあり方、すなわち、なにかのおもいなしがある状態であろう。つまり、意識の眼が人や牛の内にあるあり方とは、おそらく意識的に、あるいは作為的になにかを思考し行うあり方のように思える。では、こうした意識のあり方について、まず日常における私自身の意識のあり方を思い出してみたい。

普段、私は意識的に何かをしている場合もあれば、無意識的に行う場合もある。たとえば呼吸をするときは特に意識していないし、そのほか身体の働きの多くは、私の意識に係わらず働いている。その中で、あえて何かを意識的に行うというのは、習い性となってはいないような不慣れな行動をする時である。あるいは、普段は何のはからいもなしに行っていることを、他の人から指摘されたり自分自身が何かの必要に迫られて改めて見直そうとするときである。そのようなとき、意識せずにしていたこと、たとえば呼吸や動作などを改めて意識してみると、その不自然さに戸惑うことがある。

行動だけでなく思考においても同様である。自分の思考を意識して見直してみると、癖や偏りに気がつき、いままでのように無邪気になれなくなる。そうしていったん意識の眼が自分自身に向かうと、自分の思考や行動に対する「どのように」「何のために」といった問いが生まれて自問自答を繰り返す。さらには「死とは何か」「生きるとはなにか」「自分とは何か」などのさまざまな深い問いが生まれてくる。意識の眼が自分に向けられている間は、心が自分だけに閉ざされる。そしてこの問いの前では、全てが疑わしく全てが相対的なものとして思われるかもしれない。しかし現前にある世界は、こうした問いに自問自答する前と同じくそこにある。こうして、世界と私との間に溝ができ、そうした問いを意識する前には知らなかった苦しみを知ることにもなる。そしていったんできた溝は、それを埋めようとする意識によってますます深まり、もとは一つに見えていたものが次々と分裂し、それを再び一つに戻すことは気の遠くなるようなパズルのように思われてくる。

そもそも、なぜこうした問いは意識されてしまったのだろうか。そのきっかけはさまざまであろうが、こうした問いは恐らく、人が生きていく上では避けられない本質的な問いであるからであろう。日々の些細なことの中で、大小さまざまの壁にぶつかり、そこで動作や思いの流れが遮られ、なんとかしてそれを乗り越えようとしてもがくときに、ふと、いままで無意識であったものが意識されるのではないか。もし壁にぶつかったとしても、そのことをあるがままに受けとめ、それを乗り越えようとしなければ、こうした問いは意識されないのかもしれない。そして、意識が自分自身に向かうことでさまざまに分裂していった世界は、ここでは変わらずに一つのままにあるのかもしれない。

老荘思想や道教における「道」のように、無為自然に生きる。確かに、そのほうが心が安らかになれるだろう。しかし生きている限り、人は、見え、聞こえるものから逃れ去ることは難しいし、あるがままでいることは易しいように見えて却って容易ではないように思える。その中ではどうしても、さまざまなことを意識し、自分自身の行動や思考を意識せざるを得ない。そして、一旦意識してしまったものを、人はそう簡単に忘れ去ることができるのだろうか。

忘れ去ろうとすることは、まぎれもなく、そのことを強く意識していることではないか。そこには、意識している私と、それを忘れようとしている私との分裂が起こる。或いは、もっと強い刺激によって、忘れたいことを忘れようとする。しかし、そうして忘れることを意識している間は、完全には忘れることはできず、またそのことに苦しむことにもなる。この状態は、決して、「十牛図」の第八図における「忘」のあり方ではないだろう。もう一度、原点に戻って、どうしても忘れ得ない問いの答えを探しに行かなければならない。

私には、「十牛図」の第一図から第七図が、このような、どうしても忘れ得ない問いへの答えを探し求める人の姿に思える。つまり、人が生きていく上では避けられない本質的な問いに答えていくためには、意識することの苦しみを知った上で、それを忘れたふりをすることによって逃げてしまうのではなく、必ず第一図から第七図を経る必要があるのではないか、と思うのである。第八図の「忘」のあり方に至るためには、もとからあるがままのはからいのないあり方を体得している人や、赤ちゃんや幼児などのように意識することをまだ知らずにいるものでは、だめなのである。そのような人は、「忘」というより「自」なのかもしれない。

ところで、第一図から第四図の段階では、まだ、その牛を尋ねる人にとって牛は自分の外にあり、自分自身とは別の何かを手にいれることが答えである、という思いこみがあるようにも思える。しかるに第五図から第七図で、人は次第に、牛を我がものにしているという意識が薄れ、牛は常に自分と倶にある、という状態になっている。しかし、いまだに自分を意識している以上は、忘れ得ぬ問いを忘れたふりをしているようにも見える。そして、このままでは忘れたはずの問いは、いつしかまた人を苦しめるかもしれない。

しかし、第八図では、そうした意識を含めた諸々が「空」に属する。「空」とは何か。ここで言う「空」は真空のようなものではなく、何かが存在しないという状態でもない。なにやらエネルギーや力そのもののようなあり方なのであろうと想像する。そこでは人牛も意識も無意識も一切がことごとく、燃えさかる高炉に触れた雪のように、跡形もなく瞬時に解けてしまう。しかし、それらは消え失せるのではなく、それらが分かたれる前の一つの源に溶け込んだかのようである。いったん分裂してしまった世界が再び一つになるには、パズルを解くようにではなく、燃えさかる炉で溶解するしかないのではないか。

そして、解けた世界は、第九図において新たな命を得て新生しているように見える。第九図の示すあり方とは、意識が自分自身を離れて、いまここに自らある、という姿なのではないか。第九図においては、意識の眼は人や牛の外にある。というのは、人牛が描かれず、そこには花や水の流れの自然の風景のみが描かれるからである。人は、むしろそれらの自然を見る視線として、第九図の外にある。第七図までにあった、自分自身を見つめる意識の眼は、既に第八図で解け去り、その視線は第九図では自分を離れて自然の中に入りこんでいる。そして、人は描かれなくても、ただ、花が咲き水の流れる、この場所に人がいるのだ、ということが見えている。そして、ここは、水は自ら茫々、花は自ら紅、という自然のあり方をしており、自らあるという世界である。人を描かないことで、逆に、人も花や水と同じく自らここにあるのである。現在と同様に、過去も、未来もずっと、水は流れ、花はやがて枯れてまた芽ぶいていくのかもしれないが、そのような時間の流れがどうであろうと、いまここに、こうして世界は自らある。そのことに何の疑いがあるだろうか。

5,いまここで生きる、というあり方

では、いまここに、とは、どのようなものであろうか。 「いま」は時間を表しており、「ここ」は場所を表している。では時間と場所とは何か。時間は常に流れ、常に未来が現在になり過去へと過ぎ去っていくという前提の上で、人は有限の時間を生きている。思考やことばにおいては人はこの流れを遡り、過去を思い出し未来を想像することもできるが、過去や未来に実際に生きることはできない。いきいきと考え行動し生きているのは、この瞬間だけである。これが「いま」である。そして、場所は、幅や長さ、高さなどの数値的な認識だけではなく、「居場所がない」などのような心理的なものも含めた空間を意味することもある。また「四谷」などのように他の人と共通の認識において示されることもあるし、「ここ」とか「そこ」のように私を基点とした認識において示されることもある。時間と同様に、人はさまざまな場所を思い浮かべることができるが、やはり、いきいきと考え行動し生きている場所は「ここ」であり、それ以外のどこでもない。こうして考えると、生きるとは、いまここにおいての他はないように思える。では、いまここで生きるとは、どのようなあり方であろうか。私には、第十図がそれを示しているように思える。

人は意識において、時間という流れを思うことができ、さらに現在と同様に未来や過去を思うことができる。しかし、仮に時間への意識がなければ、どんなに数字としての時間が過ぎていようとも、そこには私にとっての流れる時間というものはないに等しい。日常においても、何かに夢中になっている間は、時間という流れを忘れてしまっているものである。しかし、当然、あるときに「はっ」と気がつき「時間を忘れていた」ことを思いだすとき、再び時間を意識する。それをさらに徹底して、再び気づくことなく意識がない、となれば、それは死というものに近いようにも思えるが、それは日常怖れている「死」とは微妙に違ったあり方を示しているように思える。未来、現在、過去という流れの中で、有限性を意識することを常としていた中で、「いま」を忘れていた人が、いまを生きることで、流れや有限性の意味にとらわれなくなる、というあり方に至ることもできるのかもしれない。

また、人は自分が視野に入らなくなる場所、すなわち、ここにおいて生きることで、もはや意識は自分に視線をおくることがなくなり、自分のうちに閉ざされていた意識が開かれる。第十図は、いまここで人と交わり生きる中で、自分の内外という境そのものが相互に開かれているあり方が、人の自然な姿だ、ということを示しているように思える。牛を探していた人は、もはや牛も自分自身も「忘」し、初めて人と心を開いて交わる。そしてその交わりの中で、お互いに何かが生まれる。それは、出会った人にとって、同じ道を求めるきっかけにもなるかもしれないし、そうならないかもしれない。しかし、いずれにしても新生した人は、花や水のように自らある姿を変えることはな

い。市場に入り、枯れ木をして花を放って開かしむ、とはまるで、いま、ここに自らあることで、永遠で無限の創造力を得たかのように安らかで満ち足りている姿がそこにある。

ところで第十図において、いったん第九図では視野から消えた人が再び描かれているが、それはなぜであろうか。人と交わるには、自分自身が消えても、相手が消えてもいけない、双方がいまここにいて、なおかつ双方が開かれた心で交わってこそ、人としての交わりができる、ということなのであろうか。この第十図の老人は、大黒様のように無邪気に笑っている姿であるが、きっと穏やかなだけでなく、厳しくもあると思う。人と交わるとき、つい自分が視野に入るあまりに相手に心が開かれず、表面だけの交わりになることもある。そのような時は、一見穏やかな交わりに見えても寂しいものである。一方で、心を開いての交わりは、穏やかなだけではなく厳しいときもあるが、そうした交わり自体が生きる喜びでもある。

いままで、「十牛図」の「忘」とは何かという問いを探り、その中で見えてきた私なりの答えを述べていった。そして、こうして考えていくなかで、第十図に示される人の姿は、人が生きる中で最も大きな問いの答えを捜し求めた人の心情を示しているように思える。すなわち、自らあるという安らぎや永遠性である。ここに、宗教的な意味を読み取ることができる。

常に、いまここで生きる人の自らあるあり方として、心を開いて人と交わるという姿を描いており、人としての生きる意味も喜びも、そのあり方の中にこそあるということを示している、と私は考える。第七図までのあり方は、自分を律して、何かに到達する姿を示しているが、さらに第八、第九図に至って、意識が自分自身を離れ、時間や場所において、いま、ここに自らある、というあり方を示し、さらに、第十図で心を開いての交わりが、人としての生きる喜びである、というあり方を示すことによって、自分だけで完結するのではなく、自分が全てにつながり、さらに次の世代へ、そして永遠へとつながっていこうという人のあり方を示していると思う。こうしたあり方は、生きるとはなにか、自分とは何か、などの問いに対しての答えを導くものであろう。一度はこの問いの前に、全てが疑わしく全てが相対的なものとして思われていた人は、「十牛図」の前で、いまここで生き、人と心を開いて交わることを離れては生きることの意味などはどこにもない、目覚めよ、という厳しい声を聴くのであろうか。

関連する物語

>> 第14話「学びの時」

>> 第60話「偶然と必然」

|

| |

| |